内容详情

内容详情

质量引领,谱写“质”造新篇章

发布时间:2025-09-24 09:43:55

跨江大桥的安全,实验室的桥梁健康监测系统时刻保障。(图片来自网络)

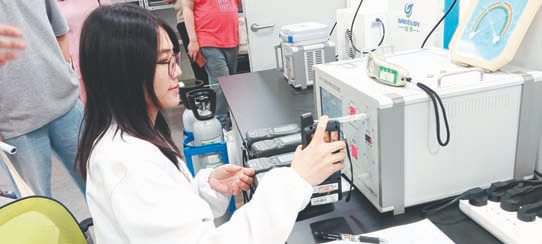

南京计量院的工作人员正在进行仪器校验 万森 摄

天加公司智能化工厂 万森 摄

一家传感科技企业的工作人员在生产车间内作业 李 博 摄

南钢智慧运营中心 万森 摄

苏交科道路实验 万森 摄

近日,来自全球30多个国家和地区的约600名代表齐聚中国南京,共同出席中国质量(南京)大会。本届大会以“质量:赋能新质生产力”为主题,旨在更好地发挥质量支撑作用,引导全社会向“新”而行,以“质”致远,以质量变革创新,加快发展新质生产力。

走进企业看质量,触摸时代发展脉动

本报记者 万森

第六届中国质量大会近日在南京召开。大会举办前夕,记者跟随南京市开展的“走进企业看质量”媒体行活动,走进南京在科技创新、质量标准创新、知识产权创新与保护等方面走在前列的企业,聚焦企业创新举措,感受高质量发展所带来的澎湃动力。

用“中国尺” 破解“卡脖子”问题

眼下,半导体集成电路以及新材料的发展水平,已成为衡量国家综合实力的重要标志。

“技术门槛高、研发成本高,核心技术往往掌握在发达国家手中,材料表征的各类高端仪器设备昂贵,而且需要进口。”江苏省新型半导体材料产业计量测试中心高级工程师王亚磊作了一个形象的比喻:检定校准就像买菜需要精准的秤一样,造芯片也需要一把精密准确的尺子来进行测量。

以前这把“尺子”严重依赖进口,存在着技术封锁,标准掌握在别人的手里。尤其是半导体材料,由晶圆到芯片的制程中,其纯度、缺陷、电学性能就是决定芯片质量好坏与良品率的重中之重。

王亚磊介绍,新型半导体材料产业计量测试中心第一个突破就是造出了自己的标准尺,自主研发了系列半导体材料的标准物质和参考样品。“特长变特产,创新跟着市场走。”打破国外垄断,建立了自主可控的量传体系,保证了集成电路产业发展自主可控,也就拥有了自己精准可靠的“中国尺”。

这样的突破不只在新型半导体材料产业计量测试中心。记者获悉,南京市计量监督检测院(南京计量院)已成功建成国家生物技术药物产业计量测试中心、北斗卫星导航产品2201质量检测中心两大国家级检测平台,以及江苏省市场监管系统组合导航测量技术重点实验室、江苏省新型半导体材料产业计量测试中心、江苏省激光应用产业计量测试中心等7个省市级平台,每一家平台都在为企业产品质量和百姓生活品质保驾护航。

道路桥梁“延年益寿”的秘密

苏交科集团股份有限公司(下称“苏交科集团”)在交通行业颇负盛名,从1978年成立至今,已成长为拥有两个国家级实验室的行业标杆,在全球20多个地区设立分支机构,项目业务覆盖全球60多个国家。

苏交科集团新型道路材料国家工程研究中心主任工程师韩超向记者介绍,该中心主要聚焦于高性能道路新材料、环保型道路新材料、功能型道路新材料和建管养智能化四个研发方向,路面技术服务超过2.5万km。路面“长寿”的秘密,离不开这些新材料新技术。

苏交科集团长大桥梁安全长寿与健康运维全国重点实验室,则是从建设到运维,为桥梁全生命周期保驾护航。成立至今,该实验室已成为全国三家桥梁领域国家级重点实验室之一,承担着我国大跨径桥梁安全研究的重要使命。

“我们实现了‘双盲识别’,送样人员和检测人员都不知道试块编号,从制度上杜绝数据造假可能。”苏交科首席工程师张宇峰说。指着一段试验用的桥梁,他介绍,这些线里面都埋了各种各样的传感器,试验数据实时上传至管理平台,经AI系统严格审核后,方才生成真实可靠的报告。

除了建设阶段的“提前测试”,该实验室擅长在桥梁运维阶段的“精准体检”,以保证桥梁“延年益寿”。在实验室的江苏省桥梁健康监测数据中心,实时汇聚着全省400多座桥梁的监测数据,桥梁的应力、变形、振动等指标一目了然。“通过布设传感器,我们为桥梁装上‘神经系统’,一旦出现异常,系统会立即报警,避免事故发生。”

“为了地球控温1.5℃而努力”

南京天加环境科技有限公司(下称“天加”)专注于洁净环境系统及能源利用设备的研发生产,核心产品包括空气洁净处理机组、多联机、ORC低温余热发电系统等。作为智慧工厂的代表,公司的数字化大屏上,智慧物联数据平台实时追踪设备运行状态,各项数据一目了然。

“先做专、再做精、再做强,”南京天加环境科技有限公司董事长蒋立表示,公司作为制造型企业,坚持走国际化的高质量绿色发展之路。“我们为了地球控温1.5℃而努力。”从地热发电到工业余热发电,从生物质能到冷能,天加不断拓宽服务领域。

说到质量,蒋立介绍,天加通过创新,尤其通过标准化、规格化、规模化带来成本下降,进而寻求产品质量上的不断突破。他表示,公司努力追求真正能够做到产品全生命周期终身保用。据悉,天加空调产品实现了6年免保。“6年之内如果有问题的话,是由天加来买单,这就是我们对客户的一种承诺,也是对质量的一种理解。”

“一切业务数字化,一切数字业务化”

“我们只要不停地给它喂数据。”南京钢铁股份有限公司(下称“南钢”)科技质量部实验检测中心的副主任钦祥斗,指着一台金相检测工业机器人说。

钢材在正式出厂前,需要经过质量检测。南钢打造智能金相检测实验室,工业机器人按照预设程序自动完成样品的制备、腐蚀、拍照等操作,然后利用自动识别技术,对产品进行拍照、算法分析和识别金相图像,自动判断夹杂物类别和等级、脱碳层深度、奥氏体晶粒度等级等参数。钦祥斗称,智能金相系统实现了金相检测的自动化和智能化,使检验过程更加稳定高效。

这些年,南钢正在享受数字化转型实践获得的丰硕成果。南钢智慧运营中心就像一颗智造的“工业大脑”,20多条生产线的生产情况在一块高6米、宽42米的巨型屏幕上一目了然。同时,“工业大脑”指挥着这些生产线以及16个业务部门,推动了整个钢铁产业生产制造与经营。

南钢总裁祝瑞荣介绍,在智改数转方面,南钢顺应时代潮流,让数字技术跟制造业相融合,完成“一脑三中心”的建设,建设了数字孪生工厂,从研发到运营到决策,正由经验驱动向数字驱动转变。利用先进低碳技术、节能技术、固废处理技术,让资源在厂内得到循环利用。

当下的南钢,在新一轮打造新质生产力的过程中,触摸时代脉动——“一切业务数字化,一切数字业务化”。其方方面面也正在由传统的经验驱动向数字驱动、模型驱动转型。祝瑞荣称,这是一个根本性的转变。“这种转变,让南钢全流程、全系统、全产业链地进行融合和创新,让南钢产品的质量更加稳定!”

一次新评选:

第五届中国质量奖揭晓

在中国质量(南京)大会上,第五届中国质量奖评选结果正式揭晓。江苏亨通光电股份有限公司等9家组织获得第五届中国质量奖,江苏上上电缆集团有限公司、中复神鹰碳纤维股份有限公司等78家组织和6名个人获得第五届中国质量奖提名奖。

中国质量奖是我国政府在质量管理领域的最高荣誉,旨在推广科学的质量管理经验方法,传播先进质量理念,促进质量管理创新。“没有先进的制造技术与精益求精的匠心精神,不可能打造出客户满意的高质量产品。”亨通集团董事局主席崔根良直言,质量是设计出来的,更是制造出来的。正是凭借30多年对于质量管理的探索,亨通才形成如今“基于海洋通信互联的‘四全两面’质量管理模式”,并荣获中国质量奖。他表示,今后亨通将积极投身于国家战略,持续以匠心铸就中国质量、中国制造、中国品牌,把更高质量的中国产品和服务带到全球舞台。

一个新倡议:

质量促进企业做大做强

当前,全球新一轮科技革命和产业变革深刻改变着人类社会的生产生活方式,也孕育和催生着新质生产力。新质生产力关键在质优,为充分发挥质量在促进企业做大做强、支撑产业建圈强链、推动经济可持续发展中的作用,大会还发布了《南京质量倡议》,围绕五个方面提出倡议——

在推动质量变革,支撑融合创新方面,要深化质量强企、强链、强县,建立政产学研用深度融合的质量技术创新体系,畅通科技成果转化机制和产业化落地通道。

在夯实质量基础,提升发展效能方面,要创新标准化运行和计量协同发展机制,围绕要素市场化配置改革,促进质量要素自由流动、高效配置。

在强化质量创新,构建先进生态方面,要重构新型质量管理体系,服务中小企业质量可持续发展,推动数字创新,构建数字化、智能化质量管控模式。

在共享质量成果,增进民生福祉方面,要深入开展全民质量行动,优化高质量产品和服务供给。

在弘扬质量文化,扩大开放合作方面,要促进质量交流互鉴和质量基础设施互联互通,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。

一批新项目:

质量基础设施将更完善

质量基础设施是实现质量提升,发展新质生产力的重要保障。大会期间,为江苏“量身定制”的专项活动——国际和国家级质量技术机构服务发展壮大新质生产力对接会举行。这场对接会,旨在引导更多优质质量技术资源与政府、企业、机构深度对接,在双向奔赴中实现互利共赢,为发展壮大新质生产力提供更加有力的质量支撑。

“作为经济大省,我省质量基础设施建设一直走在全国前列,拥有国家和省级质检中心、产业计量测试中心196个,落户我省的国际和国家级标准化组织达88个,各类检验检测机构达4099家。”江苏省市场监管局局长沈海斌介绍,质量链与产业链的融合绝非简单的要素叠加,需要在问题导向、目标导向和需求导向牵引下互融互动,深入破解产业链中“测不了、测不全、测不准”的痛点问题,才能更好地支撑产业、服务发展。

对接会上,一批合作项目正式签约。例如,扬州市人民政府和方圆标志认证集团有限公司签署合作,双方将聚焦推动产业质量升级、促进绿色低碳转型、激发标准认证创新、加速内外贸一体化、打造区域质量基础设施等多个领域开展深入合作。江苏省计量科学研究院和德国莱茵TüV正式签署欧盟计量器具认证公告机构认可实验室战略合作协议,面向企业提供本土化一站式检测与认证服务,将进一步推动中国制造与欧盟标准深度融合。

一些新建议:

质量管理需要不断创新

新质生产力浪潮中,质量管理正在经历前所未有的范式革命。如何通过更好更优的质量管理助力加快培育新质生产力?与会者纷纷建言献策。

“质量管理正从传统的经验管理,转向现在以数据驱动、系统优化、智能决策为特征的数字化管理。”原国家质检总局工程师、研究员、国际质量科学院院士刘卓慧建议,质量工作者和企业管理者应当完成这四种转变,她特别提到,企业应当在关键工序安装传感器,用以实现质量数据的实时采集和上传,并构建起一个实时监测的质量管理网络。“总之,我们对质量管理的认识,要从‘合格率’的简单概念转变到‘用户体验’,建立全生命周期的质量管理体系,通过语音分析和情感识别去了解消费者对我们产品的感受并进行快速的响应改进。”

把好质量关,计量管理不可松懈。中国计量科学研究院副院长杨平认为,计量创新和产业创新密不可分。当前,新一轮工业革命的特点是互联网大数据和人工智能,它带来了无处不在的材料系统和海量的数据。“所以,我们要让无处不在的测量更加精准,进一步支撑我们产业的升级和高质量发展。”

标准是质量管理的基础和依据。方圆标志认证集团有限公司董事长兼总裁冀晓东表示,通过高标准和高端认证一体化发展,能够在加快形成新质生产力过程中发挥标准引领与质量支撑作用,有效促进创新、保障质优。“如果真的能把标准和认证融入到企业经营、高质量发展以及政府的统筹规划是不容易的,但一旦做到,效果就很好。”

来源:综合